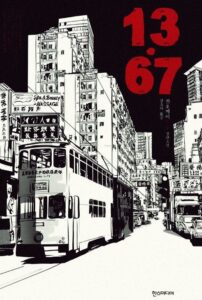

옴니버스 형식으로 2013년부터 1967년까지 거슬러가는 추리 소설.

이야기는 은퇴한 홍콩경찰 관전둬가 병원의 중환자실에서 뇌파를 이용해 의사소통만을 겨우 하는 모습으로 시작한다.

그는 전설적인 존재로 여러 어려운 사건들을 해결했으며 그의 후배는 그에게 조언을 구하기 위해 그를 찾는데,사건을 해결하는 과정에서 범인을 밝히기 위해 스스로 미끼가 되고 결국 사망.. 다음 그 다음 글에서 주인공은 점점 더 어려지며 미숙하고 감정적으로 갈팡질팡하는 모습도 보인다.

막 치밀하게 잘 짜여진 추리소설은 아니지만 옴니버스 형식임에도 흐름이 끊어지지 않고 계속 보게 만드는 매력이 있다.

가장 좋았던 에피는 마지막 에피.

어느 날 부모를 여의고 서로만 남은 자매 중 동생이 세상을 등진다. 혼자 남은 언니는 타살일 거라 확신하고 사건을 의뢰하다 ‘아녜’라는 특이한 사설 탐정을 만나는데..

아마 이름 앞에 ‘아’는 애칭에 붙이는 거라 ‘녜’ 선생인듯.

세 사람의 시점이 번갈아가며 나와서 조금 부산스럽다.첫 장편이었나 호흡이 긴 게 약간 어색한 느낌. 그래도 여전히 이야기를 끝까지 읽게 하는 매력이 있다. 어릴 적에는 단숨에 읽히지 않고 중간에 흥미가 떨어지는 소설도 꾸역꾸역 읽었는데 이젠 그러지 않는다. 시간이 아까우니까..

다 읽고나니 아사다 지로가 생각났다. 회색 하늘 아래에서도 인간에 대한 따뜻한 시선을 잃지 않고 조금은 허황된 희망+해피 엔딩으로 끝나는 게.

은비적각락에 비하면 정말 따뜻하게 느껴진다.